<藤沢ニューライフ ウォーキング会>

このページにはウォーキング会の過去の履歴(2018年)が載っています。

過去の履歴メニュー

- 第167回 2018年12月 横浜港と山手西洋館めぐり

- 第166回 2018年11月 さった峠ウォーキングと由比宿散策

- 第165回 2018年10月 北鎌倉の瓜が谷やぐらから大仏の切り通しへ

- 第163回 2018年 7月 真鶴の森から潮騒の磯へ

- 第162回 2018年 6月 玉川学園から薬師池とボタン園

- 第161回 2018年 5月 秩父宮記念公園と とらや工房

- 第160回 2018年 4月 新緑の下、戸塚の遊歩道と市内を歩く

- 第158回 2018年 2月 藤沢宿・遊行寺コース

- 第157回 2018年 1月 戸塚七福神

- 活動履歴

<第167回 2018年12月 横浜港と山手西洋館めぐり>Tkhsさんの紀行文です。雲ひとつ無い晴天と、日陰は少々寒いが絶好のウォーキング日和となりました。 桜木町駅から、貨物線跡を遊歩道にした 汽車道 を歩き、赤レンガ倉庫に到着。 クリスマス飾りの倉庫内外を自由散策。 山下臨海線プロムナードを通って山下公園を抜け、フランス橋を渡り、フランス山経由で 港の見える丘公園 へ。 ここで花壇に囲まれ、各自日向ぼっこをしながら昼食タイム。 昼食後、午後は山手西洋館をめぐるウォーキングスタート。 山手111番館の横を抜け、イギリス館、山手234番館、エリスマン邸、ベーリック・ホール、外交官の家、ブラフ18番館をめぐり、各館の邸内を見学。 この時期、山手西洋館は世界のクリスマス2018が開催されており、館内装飾がみごとで、各国のクリスマス気分を味わった。 見学ラストの山手イタリア山庭園から石川町駅へ。 館見学で少々時間オーバーとなったが、全員無事完歩できました。 データ ・参加者 13名 (男性6名、女性7名) ・日時 2018年12月14日(日) ・集合場所 辻堂駅 ・集合時間 午前9時 ・コース (☆印トイレあり) 辻堂駅☆ --> 桜木町駅☆ ~ 汽車道 ~ 横浜赤煉瓦倉庫☆ ~ 山下臨港線プロムナード ~ 山下公園☆ ~ 港の見える丘公園☆(昼食) ~ 山手資料館 ~ エリスマン邸 ~ 山手イタリア山庭園 ~ 石川町駅☆ --> 辻堂駅(解散) ・持ち物 弁当、飲み物、雨具、杖等 ・交通費 1000円 天気晴朗なれど風寒し なんてことを言いたくなるほど寒ーーーい。 HP管理人は帽子についている耳隠しをずっとしていました。 ランドマークタワー、何度見ても凄いですね |

|

|

風景写真(K会長撮影) |

|

|

かっての臨港線の廃線跡を利用した汽車道 |

|

|

赤レンガ倉庫への道、雲ひとつ無い晴天です |

|

|

横浜三塔のキング(神奈川県庁舎)、工事中の為か尖塔しかしか見えない |

|

|

横浜三塔のクイーン(横浜税関)。 Akbさんから ジャック もあると教えてもらったので、帰ってから調べてみました。 -----引用開始----- 現在は都市開発が進み、高い建物も増えた横浜だが、この街には昔ながらの建物がまだまだ多く現存する。関内・日本大通り地区の塔のある建物はトランプになぞらえ、神奈川県庁本庁舎“キング”、横浜税関“クイーン”、横浜市開港記念会館“ジャック”の「横浜三塔」と言われ、古くから愛されている。3塔を一度に見られるスポットを巡ると願いが叶う「横浜三塔物語」は浜っ子には有名な伝説だ この3つの塔を一度に見られるスポットは限られており、全て巡ると願い事が叶う「横浜三塔物語」は有名な伝説。この3塔はいずれも先の第二次世界大戦をくぐり抜けて現存しており、いつしか船員たちが航海の安全を祈りこれを目印に入港したと言われており、「赤レンガパーク」「日本大通り」「大さん橋」の該当箇所3箇所をめぐることで、様々な角度から横浜3塔を楽しめる -----引用終了----- |

|

|

空も海も青い |

|

|

開港の道、山下臨港線プロムナードはこの一部なんですね |

|

|

山下公園。 よく整備されています |

|

|

赤い靴はいてた女の子 の像。 異人さんに連れられていっちゃった と唄われてますが実際には「岩崎きみ」さんという女の子で9歳で結核で亡くなってしまい、異国にはいかなかったらしいですね |

|

|

かもめの水兵さん、今日はいなかったですね |

|

|

最後の紅葉、鮮やかでした |

|

|

フランス山を登る |

|

|

港の見える丘公園からの眺め |

|

|

洋館めぐりの途中 |

|

|

まだありました、自働電話 |

|

|

クリスマスムード満開 |

|

|

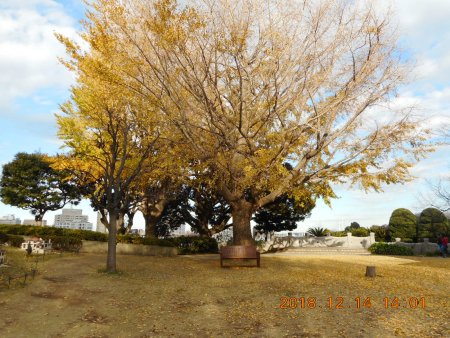

見事な銀杏 |

|

|

ブラフ18番館の前を通り石川町駅へ向かう |

|

|

山下公園での集合写真(K会長撮影) |

|

|

外交官の家での集合写真(K会長撮影) |

|

|

お疲れ様でしたー トップページに戻る |

<第166回 2018年11月 さった峠ウォーキングと由比宿散策>Fjuhさんの紀行文です。11月9日(金)が雨で急遽11月11日(日)に変更、二・三都合の悪い方がおりましたが、幸い14名の参加がありました。 快晴で峠からの富士山がきれいにみることができました。 出発か、駅の都合で遅れ 小池亭までは一時間おくれの行動でしたが 望嶽亭で山岡鉄舟との由来を聞いたり旧東海道のおもむきにひたれました。 由比駅でYmmt夫妻が帰りましたが残り12名は本陣跡公園まで往復し、予定時間に帰ることが出来ました。 20,000歩のウォーキングでした。 データ ・参加者 14名 (男性6名、女性8名) ・日時 2018年11月11日(日) ・集合場所 辻堂駅 ・集合時間 午前7時 ・コース (☆印トイレあり) 辻堂駅☆ --> 興津駅☆ --> さった峠入り口 ~ さった峠 ~ 望嶽亭藤屋 ~ 小池亭(昼食) ~ 由比駅 ~ 由比本陣公園 ~ 由比駅 --> 辻堂駅(解散) ・持ち物 弁当、飲み物、雨具、杖等 ・交通費 3880円 今回HP管理人は私用の為欠席。 写真とコメントはKbys会長からいただきました。 有難うございました。 興津駅からの出発が遅れ、10時30分頃峠の入口付近に近付くとミカン畑が道路沿線に続いていた |

|

|

さった峠に入りしばらく歩くと予想通りの絶景が現れました。 富士山の雪がもう少し下まであれば尚良かったかな? 展望台が閉鎖されていて そこからの撮影は出来ず残念だが絶景であろう |

|

|

さった峠の頂上の看板です |

|

|

頂上近くから海が良く見え モーターボートが全速力でどこかへ向っていました |

|

|

|

|

|

さった峠の駐車場着 AM10:10、由比宿への分岐道です(案内板) |

|

|

途中に つわぶき が満開の状態でした |

|

|

しばらく歩いても 富士と高速道路と海が目に入り絶景でした |

|

|

|

|

|

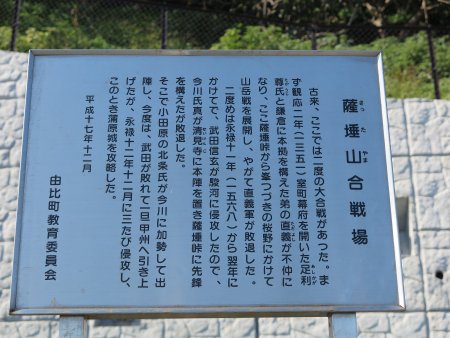

さった山合戦場の歴史の看板です |

|

|

さった峠から由比宿への道路案内 |

|

|

由比宿に向う途中から富士山を望む。 前ボケで綺麗に見える |

|

|

12時過ぎに途中 望嶽亭藤屋 へ立ち寄り当家の歴史に関する話を聞いたり、当家の主人が書いた絵等を観察する |

|

|

由比本宿公園内の展示品(内容不明) |

|

|

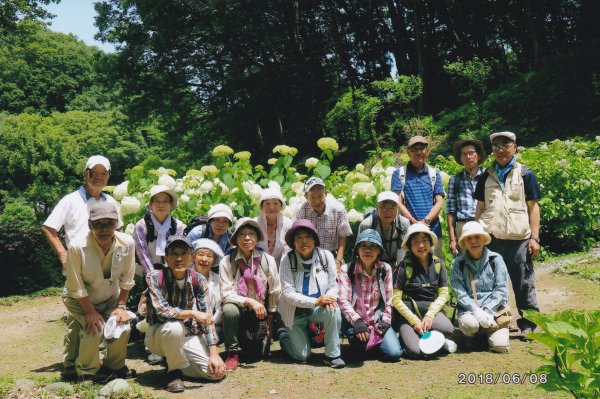

小池亭での集合写真 |

|

|

お疲れ様でしたー トップページに戻る |

<第165回 2018年10月 北鎌倉の瓜が谷やぐらから大仏の切り通しへ>Ogwさんの紀行文です。北鎌倉駅の裏道を通り、梶原への道の途中から 木の根っこをよじ登り西瓜ヶ谷やぐらへ。 14基の五輪塔が迎えてくれました。 東急が山を開発するために整備していたら見つかって、800年の眠りからさめた美しいやぐらが綺麗に保存されていました。 笹の やぶこぎ をしながら住宅地へ、 急な坂を降りて梶原への道にでる。 左の畑へ行く道に入り、田んぼの縁を通って 東瓜ヶ谷やぐらに到着。 中は真っ暗で懐中電燈で照らして、仏様と五輪塔を見学する。 そこから急な坂をロープを使ってよじ登り、笹の やぶこぎ をして源氏山ハイキングコースに出て葛原丘神社で休憩昼食。 歩き始めたら ぎんなん(銀杏)があり、女性陣が拾い始めて、しばし男性陣は待つ。 大仏へのハイキングコースは落葉を踏みながら気持ちよく歩き、大仏の切り通しへ。 昔の道を辿りながら火見下バス停へ。 2時に藤沢駅に着き解散しました。 久しぶりの山歩き、スリル満点で気持ちよく歩けました。 データ ・参加者 12名 (男性6名、女性6名) ・日時 2018年10月12日(金) ・集合場所 辻堂駅 ・集合時間 午前9時 ・コース (☆印トイレあり) 辻堂駅☆ --> 大船駅 --> 北鎌倉駅☆ ~ 西瓜ヶ谷やぐら ~ 住宅地 ~ 東瓜ヶ谷やぐら ~ 源氏山ハイキングコース ~ 葛原岡神社☆(昼食) ~ 大仏切り通し分かれ道 ~ 大仏切り通し ~ 火見下バス停 ~ 藤沢駅(解散) ・持ち物 弁当、飲み物、雨具、杖等 ・交通費 660円 (JR 430円、バス230円) 今回HP管理人は私用の為欠席。 写真とコメントはTkhsさんからいただきました。 有難うございました。 先ずは北鎌倉駅を出発 |

|

|

静閑な住宅を淡々とwalk |

|

|

いよいよ西瓜ヶ谷やぐらに向うのだが、こんな処ほんとに入れるの? |

|

|

西瓜ヶ谷やぐら(通称十四やぐら)に到着 |

|

|

1号やぐら:十四やぐら |

|

|

道なき道をwalk |

|

|

この木の左から出てきましたが、西瓜ヶ谷やぐらは入口、出口はまったく分からず |

|

|

東瓜ヶ谷やぐらに向うが、のぼりはロープを伝って |

|

|

本日のメインイベント東瓜ヶ谷の1号やぐら 中は真っ暗で懐中電灯を点し、地蔵菩薩坐像を観賞 |

|

|

1号やぐらは奥にも阿弥陀如来像や五輪塔三基等が並んでいる |

|

|

前回の台風で根こそぎ倒れている巨木があちこちに! |

|

|

葛原岡神社で昼食 |

|

|

大仏ハイキングコースをwalk |

|

|

大仏切通をwalk |

|

|

大仏切通のやぐら入口 |

|

|

葛原岡神社 縁結びの神様(K会長撮影) |

|

|

葛原岡神社での集合写真(K会長撮影) |

|

|

お疲れ様でしたー トップページに戻る |

<第163回 2018年 7月 真鶴の森から潮騒の磯へ>Tkhsさんの紀行文です。真鶴駅からバスで約20分、中川一政美術館バス停で降り、ウォーキングスタート。 パークゴルフ場の中を通り、お林展望公園へ。 気象条件が良ければ伊豆七島の島々が見えるが、条件悪く見えたのは初島と川奈岬だけ。 美術館の前を通り御林遊歩道へ。 森の中をゆるく上ると森林浴遊歩道と交差する十字路を直進し小鳥の池へ。 野鳥の観察小屋があり一休み、残念ながら池に水は無く野鳥も見れなかった。 11:30ケープ真鶴着、少々早いがクーラーの効いた休息室で昼食。 50席位あるが、先着は一家族だけで、ゆったり座れ昼食開始。 その5分後30名位の団体が入り、大混雑。 早めの昼食開始ラッキーでした。 昼食後、ケープ真鶴をバックに記念写真を撮り、午後のウォーキングスタート。 階段で半島の先端へ下りる。 明るいゴロタ石の浜の先に奇岩の三ッ石が見え、岩場を磯伝いに潮騒遊歩道を歩き、再び樹林帯に入って 樹齢数百年の巨木と出会える森林浴遊歩道へ。 午前中の御林遊歩道との十字路を過ぎ、灯明山を越え琴ヶ浜へ。 ここから海岸沿いの遊歩道を歩き貴船神社へ。 参堂の石段は108段あり、男性陣の大半は下でお詣りとなったが、女性陣は全員階段を昇りお詣り。 女性パワーはすごい。 本来ならここから町中を抜けて真鶴駅へ行く予定だったが全員一致で駅までバス利用となった。 今回のウォーキングは酷暑の中、半島遊歩道を全て走破。 お疲れ様でした。 データ ・参加者 14名 (男性8名、女性6名) ・日時 2018年7月13日(金) ・集合場所 辻堂駅 ・集合時間 午前9時 ・コース (☆印トイレあり) 辻堂駅☆ --> 真鶴駅☆ --> 中川一政美術館バス停 ~ お林展望公園 ~ 御林遊歩道 ~ 小鳥の池 ~ ケープ真鶴☆(昼食) ~ 三ッ石海岸 ~ 潮騒遊歩道 ~ 森林浴遊歩道 ~ 灯明山 ~ 岬入口バス停 ~ 琴ヶ浜 ~ 貴船神社 --> 真鶴駅☆ --> 辻堂駅☆ ・持ち物 弁当、飲み物、雨具、杖等 ・交通費 2020円 (JR 760円X2、バス250円X2) 今回HP管理人は私用の為欠席。 写真とコメントはTkhsさんからいただきました。 有難うございました。 先ずはパークゴルフ場を抜け お林展望公園へ |

|

お林展望公園から見える島々 |

|

初島と川奈岬 |

|

御林遊歩道を歩く |

|

ケープ真鶴・休憩室で昼食(1) |

|

ケープ真鶴・休憩室で昼食(2) |

|

真鶴半島は「かながわの景勝50選」の一つ |

|

半島最南端。 |

|

ケープ真鶴からの三ツ石 |

|

潮騒遊歩道を歩く |

|

潮騒遊歩道からの三ツ石 |

|

番場浦遊歩道でちょっと休憩(巨木を見てる?) |

|

御林遊歩道と森林浴遊歩道の十字路で一休み |

|

琴ヶ浜海岸沿いの遊歩道 |

|

貴船神社に到着 |

|

108段の石段を登り貴船神社へお詣り |

|

三ツ石(K会長撮影) |

|

ケーブ真鶴での集合写真(K会長撮影) |

|

時は8月25日、場所は浜見山公園の夏祭り会場にワープ! |

|

お疲れ様でしたー トップページに戻る |

<第162回 2018年 6月 玉川学園から薬師池とボタン園>Ogwさんの紀行文です。梅雨入りして心配しましたが 晴天に恵まれ 大勢の参加になりました 玉川学園から 大学の前を通って住宅街を歩き鶴川街道に出る。 調整池の横から団地の外側に沿い、町田えびね苑の棚に沿って歩く。 薬師池に着いたら囲いの中を入り、花菖蒲田に到着。 色とりどりの花菖蒲と紫陽花を眺めながら藤棚の所で昼食。 古民家や薬師池の所で自由に歩いてもらって12:30集合。 薬師池からあじさい苑へ歩き、色々な紫陽花を眺めてから つばき園へ。 林の中を歩き、野津田薬師堂でお参りする。 薬師堂では大きな銀杏の木からパワーをもらいました。 細い散歩道を通って ばたん園の横のふれあい館により、昭和の昔の農機具や暮らしぶりをみてボタン園へ。 ぼたん園で散歩する人、ゆっくり休憩する人に別れて休む。 そこから坂道を降りて野津田車庫バス停へ最後の歩き。 始発なので全員座れてゆっくりできました。 色とりどりの花菖蒲や紫陽花に大きな木樹の歩きに気持ち良いウォーキングができました。 データ ・参加者 17名 (男性8名、女性9名) ・日時 2018年6月8日(金) ・集合場所 辻堂駅 ・集合時間 午前8時50分 ・コース (☆印トイレあり) 辻堂駅☆ --> 藤沢駅 --> 町田駅 --> 玉川学園駅☆ ~ 鶴川街道 ~ 薬師池☆(昼食) ~ あじさい苑 ~ 野津田薬師堂 ~ ぼたん園☆ ~ 野津田車庫 --> 町田駅☆ --> 藤沢駅☆ ・持ち物 弁当、飲み物、雨具、杖等 ・交通費 1300円 今回も梅雨の晴れ間になりラッキー。 小田急 玉川学園駅を出て大学の前を通るが 殆ど住宅街で飲み屋さんが見つからない。 学生はどこでコンパするのだろう、なんて余計なことを考えながら歩く。 「メダカの泳ぐ川」の看板が立っている。 今では想像し難いが昔は相当田舎だったんだなと思わせる。 |

|

|

メダカの川沿いの道、住宅街の中を通る |

|

|

紫陽花が綺麗 |

|

|

薬師池への途中。 晴天の下、この坂道はこたえます |

|

|

同じく薬師池への途中 |

|

|

えびね苑の紫陽花 |

|

|

薬師池に到着した時のEgcさん、ヤーヤーヤー |

|

|

上から見た花菖蒲田 |

|

|

横から見るとこうなります |

|

|

早乙女さん。 私の田舎では「そーとめさん」と呼んでいました |

|

|

花菖蒲群落 |

|

|

大紫。 菖蒲には名前をつけてあります |

|

|

今日の一番の楽しみ、お弁当タイム |

|

|

池の真中の小屋、何でしょう? |

|

|

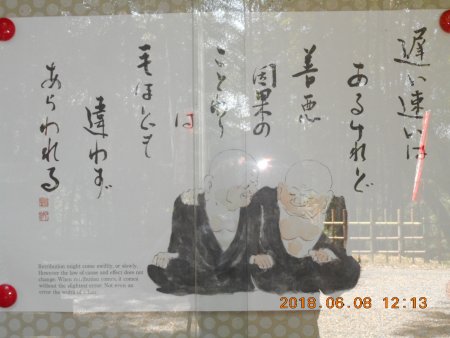

「遅い早いはあるけれど 善悪因果のことわりは 毛ほども違わずあらわれる」 野津田薬師堂の 今日の、今週の、今月の?標語です |

|

|

気持ち良い道を歩く |

|

|

薬師池のあやめ(K会長撮影) |

|

|

薬師池での集合写真(K会長撮影) |

|

|

お疲れ様でしたー トップページに戻る |

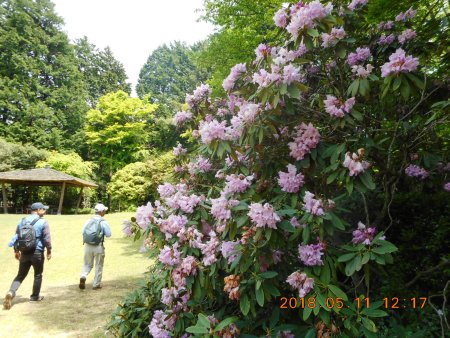

<第161回 2018年 5月 秩父宮記念公園と とらや工房>Ogwさんの紀行文です。秩父宮記念公園まで 初めは歩こうと思いましたが 歩道が途中までなく、下見で道が判らずにバスにしました。 公園までのバスが 沢山人がいると乗れないかと心配しましたがシーズンオフのせいか全員乗れて 無事に公園まで無料バスで行けました。 秩父宮記念公園は 緑におおわれて 広々とした綺麗な公園で、まずは記念写真を撮って 昼食を食べ、広い公園の植物や庭園を思い思いにゆっくり歩く事にしました。 公園から東山湖のまわりを歩いて 大きな富士山に感激、そしてアオサギが10羽程一列に並んでいるのにびっくり。 素敵な散歩道を歩いて岸総理の別荘の庭園や邸宅のたたずまいに心安らぐひとときでした。 とらや では買物する人、散歩する人、ゆっくり休む人、それぞれの楽しみ方ができたと思います。 帰りは公園まで歩かないでバスに乗り、ゆったりしたウォーキングでした。 データ ・参加者 13名 (男性6名、女性7名) ・日時 2018年5月11日(金) ・集合場所 辻堂駅 ・集合時間 午前9時 ・コース (☆印トイレあり) 辻堂駅☆ --> 国府津駅☆ --> 御殿場駅☆ --> 秩父宮記念公園(昼食) ~ 東山湖 ~ とらや工房 --> 御殿場駅 --> 国府津駅 --> 辻堂駅 ・持ち物 弁当、飲み物、雨具、杖等 ・交通費 1940円 (JR 970円 X 2) 今日もいい天気になりそうです。 天気がいいと半分成功したようなものですね。 御殿場駅での無料バス。 横腹に「ごてんば市」と書いてあり 市営?と思ったが、隅に 御殿場総合サービス株式会社 と書いてある。 きっと市の外郭団体なんでしょうね。 それにしても無料とは有難い。 話には聞いていたが相当小さい |

|

|

内部はと見ると補助席も含めると約24席程ある |

|

|

バス停から記念公園への道。 木が多く期待が膨らみます |

|

|

記念公園入場券。 会費で購入してくれるとのこと、ラッキー |

|

|

到着したら早速の食事。 森の中の広場で気持ち良い。 バーベキューしたくなりますね |

|

|

母屋の前の男性陣。 顔が全然わかりませんね、失礼しました |

|

|

母屋の横庭から眺めた雄大な富士山。 周りの木々とマッチして印象に残る場所です |

|

|

東屋がある芝生の広場。 石楠花が綺麗ですー |

|

|

防空壕前での女性陣 |

|

|

綺麗な花が沢山あります |

|

|

園内を歩く |

|

|

東山湖畔を歩く |

|

|

東山湖畔からみる雄大な富士と羽を休めるアオサギ |

|

|

とらや工房入口。 この混雑、先が思いやられます |

|

|

熊?、猪?、狸?、狐?、ちょっと異様な雰囲気です |

|

|

記念公園から見た富士山(K会長撮影) |

|

|

秩父宮記念公園での集合写真(K会長撮影) |

|

|

お疲れ様でしたー トップページに戻る |

<第160回 2018年 4月 新緑の下、戸塚の遊歩道と市内を歩く>Akbさんの紀行文です。前日夜小雨でしたが、朝から明るい日差しで、ウォーキング日和になりました。 ただ、風は強いとのことで 帽子を飛ばされないよう皆さんに注意を呼びかけました。 コースは、柏尾川、阿久和川とも遊歩道の桜が有名だったのですが、今年は一週間早く満開となり、そめい吉野の桜はほとんど散ってました。 残念無念! ただ けやき広場や普光寺など所々で枝垂れ桜や桃の花、あるいは 山吹の黄色い花、白とピンクの馬酔木など見られ、また道沿いに咲く雑草も、二十四節気の”清明”の時季なので紫やら、黄色やら、白やら、ピンクやらといろいろ萌出していました。 名前がわかったのは春の七草の一つナズナ(ぺんぺん草)ぐらいで 小川さんが欠席だったので、いてくれたらなあとみんなで残念がったところです。(もっと自分で知識を深めねばね!) 谷田部池公園に着いた時、池の中の枯木に、鮮やかな青に輝くカワセミが留まっているのに出会えました。 大きなカメラで写真を撮ってる人に聞いたら、よく飛んで来るとのこと。 みんなもデジカメを構えてました。 ここでは八重桜(牡丹桜かな?)や山吹も咲いていて、集合写真をKbysさんが撮ってくれました。 データ ・参加者 13名 (男性6名、女性7名) ・日時 2018年4月6日(金) ・集合場所 辻堂駅 ・集合時間 午前9時 ・コース (☆印トイレあり) 辻堂駅☆ --> 戸塚駅☆ ~ 東口 ~ 柏尾川遊歩道 ~ けやき広場 ~ ローソン(トイレ) ~ 阿久和川遊歩道 ~ 五軒橋 ~ キタミブック(2階トイレ) ~ 普光寺 ~ 領家公園(昼食)☆ ~ 相鉄ローゼン(トイレ) ~ 谷田部池公園☆ ~ 道祖神前バス停 ~ 戸塚駅☆ --> 辻堂駅☆ ・持ち物 弁当、飲み物、雨具、杖等 ・交通費 480円 戸塚駅出てすぐの所、やはり桜は散っています。 Egcさんの話だと この柏尾川、昔は川幅が半分位でその頃は土手の桜が凄かったそうです。 それが川岸をコンクリートにした時に伐ってしまったそうです。 なんと残念な |

|

|

矢部プロムナードに入った所。 んー 一週間前に来たかった |

|

|

道祖神にお供物。 まだまだ捨てたもんじゃないですね |

|

|

んん、これはなんだ? |

|

|

その逆側 |

|

|

正解はJRを跨ぐ跨線橋でした |

|

|

けやき広場、桃の木の前でEgcさん ポーズ |

|

|

現在地がわかります |

|

|

いつの間にか阿久和川 |

|

|

花をうっとりと眺めるAkbさん |

|

|

まだ咲き残っていた桜 |

|

|

休憩所で一休み、右側の石は何? |

|

|

普光寺 |

|

|

同じ寺をAkbさんが撮ると芸術的 |

|

|

例によって売店の前で。 ここでは沖縄の名産を売っていた。 鵠沼郵便局にも行く予定があると言っていた |

|

|

小さくてよくわかりませんが真ん中にカワセミがいます。 私のカメラでは最大倍率にしたのですがここまででした。 カワセミって本当に綺麗です |

|

|

谷田部池(Akbさん撮影) |

|

|

こんな種類の竹を初めて見ました。 最初見た時は紐で細工してあるのかなと思いました(Akbさん撮影) |

|

|

谷田部池公園での集合写真(風が強くて三脚が立てられず会長が撮影しています) |

|

|

GPS記録によると歩行開始09:25、歩行終了14:11、距離9.4kmでした。 お疲れ様でしたー トップページに戻る |

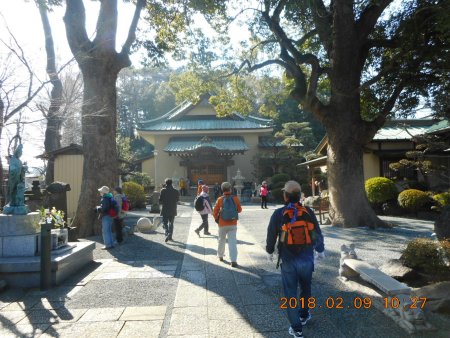

<第158回 2018年 2月 藤沢宿・遊行寺コース>Tngwさんの紀行文です。今日は絶好のウォーキング日和、気温は低いが太陽が燦燦と降り注ぎ寒さを感じさせない。 歩いたところを列挙してみると、庚申堂を始めとして江の島弁財天道標、白山神社、砂山観音堂・鼻黒稲荷大明神、江嶋神社一の鳥居跡・高札場跡、ふじさわ宿交流館、厄神社、常光寺、荘厳寺、永勝寺、伝義経首洗い井戸、白旗神社、妙善寺、藤沢御殿跡、眞浄院、眞徳寺、清浄光寺(遊行寺)、長生院、諏訪神社、山王神社、感応院、舟玉神社(船玉神社)まで11寺、6社他になる。 一回のウォーキングでこんなに多くの神社仏閣を廻ったのは、私のウォーキング暦が短いせいもあるのだろうが始めてです。 一番記憶に残るのは常光寺、庭に敷き詰められた小石、綺麗な平行線が描かれており、とてもその上に乗る勇気が無いと感じるのは私だけではないでしょう。 また、山門前に「記念碑 藤沢警察署創設100年」と書かれた碑があり、???となったが 隣を見るとわかりました。 明治時代ここに藤沢警察署の前身が置かれたんですね、納得です。 それと荘厳寺の無縁仏、これも印象に残りますね。 パンピーは長年月を経ると皆こうなると。 サッカー場が2面とれると思われる御殿辺公園での昼食後、市民病院前を通過する際、横を通った救急車の突然のサイレンに驚きTmrさんが足を捻り、大事をとってウォーキングをリタイヤするというアクシデントがあった。 タクシーで戻られたが大事無いという連絡がありホッとした。 藤沢にもこんないい所があったんだなと再認識するいいウォーキングでした。 データ ・参加者 18名 (男性9名、女性9名) ・日時 2018年2月9日(金) ・集合場所 辻堂駅 ・集合時間 午前9時 ・コース (☆印トイレあり) 辻堂駅☆ --> 藤沢駅☆ ~ 白山神社 ~ 鼻黒稲荷 ~ 藤沢交流館☆ ~ 厄神社 ~ 常光寺 ~ 荘厳寺 ~ 伝義経首洗井戸 ~ 白幡神社☆ ~ 御殿辺公園 ~ 妙善寺 ~ 清浄光寺(遊行寺) ~ 諏訪神社 ~ 山王神社 ~ 感応院 ~ 舟玉神社 ~ 藤沢駅☆ ・持ち物 弁当、飲み物、雨具、杖等 ・交通費 380円 最初は庚申堂、御本尊(青面金剛像)の御開帳は60年毎で、次は2040年とのこと。 うーん微妙、この年まで生きていられるのだろうか? |

|

|

庚申堂のそばに江ノ島弁才天道標があります。 この道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術の考案者で、江ノ島弁財天を厚く信仰していたといわれる杉山検校が、江ノ島神社に参詣する人々が道に迷うことのないようにと寄進したものと伝えられ、元禄2年頃(1689年、約330年ほど前)、全部で48基の江ノ島弁才天道標を江ノ島道沿いに建てたそうです。 難しくてよく読めませんが「ゑのしま道 一切衆生 二世安楽」と書いてあるようです。 現在では市内にほぼ同形の道標が12基あるそうです |

|

|

道路に貼られた案内 |

|

|

藤沢橋に向かう道路を歩く。 随分と綺麗な道になりました |

|

|

鼻黒稲荷での氷、凍った朝だったのです |

|

|

常光寺山門前の柵。 この柵は何を意味するのでしょう、この先仏界也?、あるいはただ単に立入禁止? |

|

|

藤沢警察署創設百年の記念碑 |

|

|

常光寺境内、石庭が素晴らしい |

|

|

荘厳寺の無縁仏、百年、二百年経過するとこのようになるのでしょうか |

|

|

永勝寺の飯盛り女の墓。 説明によると小松屋だけで1761年~1801年に38基建てられているとある。 1宿に2人しかいないのに、1年に1人亡くなっているとはすごい死亡率です。 酷い話です |

|

|

源義経公を祀った白幡神社 |

|

|

御殿辺公園での昼食 |

|

|

同じく御殿辺公園の鉄塔、随分と低く感じるけど大丈夫なんでしょうか |

|

|

Smymさんのアングルを参考にして撮った眞浄院の梅 |

|

|

白幡神社での集合写真(K会長撮影) |

|

|

GPS記録によると歩行開始09:22、歩行終了13:55、距離7.2kmでした。 お疲れ様でしたー トップページに戻る |

<第157回 2018年 1月 戸塚七福神>Tkhsさんの紀行文です。新春恒例となった七福神めぐりウォーク、今回は平成26年から始まった 日本で一番新しい七福神 ”戸塚宿七福神めぐり”を快晴の元で 七福神8ヶ寺のコースをスタート。 二番目の宝蔵院では、本堂に上がり、ご本尊の隣に祀られている毘沙門天像を拝められ、ご利益アップ。 この寺を除き他は、境内に祀られている石造りの像を拝んだ。 今回のコースでは、お寺にトイレが無く、大型スーパー(イオン、サクラス)2店のトイレをお借りした。 下見では気付かなかったが、4番目の雲林寺と8番目の親縁寺にトイレがあった。 七福神めぐり最後の親縁寺で福禄寿を拝んだ後、親縁寺境内で待ちに待った昼食となったが、境内で椅子とテーブルのある場所が日陰であり寒い中での昼食となった。 昼食が済んだ後、下見では気付かなかったが本堂の裏手に、日差しが差す昼食にはもってこいのスペースがある事が分かり、皆さんに申し訳なかったと反省。 このスペースで記念撮影。 最後に予定のコースにはなかったが、コースを変更し冨塚八幡宮にお参りし、戸塚駅に戻ることにした。 データ ・参加者 15名 (男性8名、女性7名) ・日時 2018年1月12日(金) ・集合場所 辻堂駅 ・集合時間 午前8時45分 ・コース (☆印トイレあり) 辻堂駅☆ --> 戸塚駅☆ ~ 妙秀寺 ~ 宝蔵院 ~ イオン☆ ~ 來迎寺 ~ 雲林寺 ~ 静源院 ~ サクラス戸塚☆ ~ 高松寺 ~ 海蔵院 ~ 親縁寺 ~ 冨塚八幡宮 ~ 戸塚駅☆ --> 辻堂駅☆ ・持ち物 弁当、飲み物、雨具、杖等 ・交通費 480円 今日は快晴のウォーキング日和、七福神巡りには格好の日となりました。 定刻に辻堂駅集合、戸塚駅にて下車。 東京に通勤している時、川岸に連なる桜を車窓から見ていつかここで花見をしたいと考えていたのですが、いざ通ってみると意外と桜の本数が少ないですね。 先ずは妙秀寺へ。 ここには弁財天が祀られています |

|

|

今回はカメラを忘れてしまった為スマホで撮影しましたが、不慣れで途中の経過を撮ることができませんでした。 何を書こうかと迷ったのですが、備忘録も兼て七福神のご利益諸々を載せることにしました。 さて弁財天とは ある事典によりますと インド神話のサラスバティーを漢訳し,女神の姿に造形化したもの。 もとはインドのサラスバティー川の河神であり、のちに梵天の妃となったが広く信仰され、これが仏教に取入れられて音楽、弁舌、財富、知恵、延寿を司る女神となった。 また、他の事典によると 貧困を救い財物を与える天女で、七福神の一人。 仏教では弁才天と書き、吉祥天の異名とされるが、この2者はしばしば同一視され、ともに弁天と呼ばれる。 ともに琵琶を持ち、音楽、弁才、財福、知恵の徳があるとされ、安芸の宮島、琵琶湖の竹生島、江の島を三弁天とする。 とありますが、まー音楽、弁才、財福、知恵をもたらす天女様ということですね。 次は宝蔵院、毘沙門天です。 前日までは外にご開帳されていたのですが 今日は本堂にお隠れになってしまいました。 下見の時には 甘酒をとっておきますよ と大歓迎モードだったのですが、今日はちょっと冷たかったかなと感じたのは私だけでしょうか? |

|

|

毘沙門天ですが 仏像の四天王の1つで、北方の守護神。 四天王がそろっているときは多聞天といい、独尊のものを毘沙門天という。 インド神話のクベーラが仏教に取入れられたもの。 須弥山の第4階層に住し、可畏、天敬、衆帰の3城の城主。 密教では十二天の1つ。 形像は普通武将の姿で、2鬼を踏み、忿怒相をとり七宝荘厳の甲冑を着用する。 片手に宝叉、片手に宝塔を持つ。 四天王像としては法隆寺金堂の『多聞天像』が古く、単独では鞍馬寺本堂の『毘沙門天像』 (平安時代後期)、高知雪蹊寺の『毘沙門天像』 (湛慶作、鎌倉時代) などが著名。 日本の民間信仰では七福神の1つでもあり,福徳を司る神として広く信仰されている。 他には 仏法を守護する天部の神。 四天王の一人、十二神将の一人。 須弥山(しゅみせん)中腹北部に住し、夜叉(やしゃ)と羅刹(らせつ)を率いる。 常に仏法の道場を守り、日夜法を聞くので多聞天とも呼ばれる。 仏法を守護し、多聞で戦いの神様ですね。 宝蔵院を出てイオンでトイレ休憩。 次は來迎寺、寿老人です。 途中のJR東海道線を跨ぐ跨線橋(矢部跨線人道橋)の景色も良かったし、一国パイパス下のトンネル歩道を通るのも面白かったです。 バイパスの行先案内板を見て現在位置がわかるというのも面白いものです |

|

|

寿老人ですが 七福神の一人。 中国、宋の元祐年間の人で、星辰信仰に由来する南極星の人格化ともいわれる。 長頭の老人で杖をつき、杖の頭に巻物をつけ、玄鹿を連れ、うちわを持つ姿で描かれる。 日本にはおそらく、水墨画の画像として入り、中世商人社会で福徳施与の神として盛んに信仰された。 他には 中国の伝説中の人物。 宋代、元祐年間(1086~1093)の人で、頭が長く白髪、団扇(うちわ)と巻物をつけた杖(つえ)とを持ち、鹿や鶴を連れていたといわれる。 日本では七福神の一。 長寿を授けるという。 南極老人。 んん南極老人とは? 皆様ご存知とは思いますが備忘録ということで 南極老人(なんきょくろうじん)は、南極老人星(カノープス:りゅうこつ座α星)を神格化した道教の神。南極仙翁、寿星とも。『西遊記』『封神演義』『白蛇伝』など小説や戯曲に神仙として登場することも多く、日本では七福神の福禄寿と寿老人のモデルだと言われる。 古くから、南極老人星は戦乱の際には隠れ、天下泰平のときにしか姿を見せないという信仰が存在し、『史記』天官書や『晋書』天文志、『漢書』などには、皇帝たちが秋分の日に都の南で観測する慣わしがあったことが記されている。この南極老人星が宋代以降に南極老人として神格化され、長寿と幸福を司るものとされた。『事玄要言集』や『風俗記』には、北宋の仁宗皇帝の前に現れて大酒を飲んだ説話が記されており、長頭短身の老人だったという。 つまり平和と長寿の神様ですね。 次は雲林寺、恵比寿天です |

|

|

恵比寿様ですが 恵比須、恵比寿、戎とも書く。 福利、獲物を司る神。 エビスの語は、古くはエミシとともに異民族をさす語で、辺境にある者の神とされたこともあった。 のちに市場の守護神として勧請され、商業の発達とともに福利の神として広く信仰を集めることとなった。 また漁民の信仰では、一般に大漁をもたらす神とされ、ところによってはクジラ、イルカ、サメあるいは海中から拾い上げた石、漁網の浮きなどをエビスと呼ぶこともある。 さらに農山村にもエビス信仰はあり、狩人がシカの心臓の上部をエビス様と呼ぶ例が群馬県にある。 七福神の1神として烏帽子をかぶり鯛を釣上げるエビスは、兵庫県西宮神社の祭神。 なお、江戸以降の民間行事として、商家では正月と 10月の 20日に戎講を催して1年中の商売繁盛を祈るならわしができた。 他には えびすは日本の神で、現在では七福神の一員として日本古来の唯一(その他はインドや中国由来)の福の神である。古くから漁業の神でもあり、後に留守神、さらには商いの神ともされた。夷、戎、胡、蛭子、蝦夷、恵比須、恵比寿、恵美須などとも表記し、えびっさん、えべっさん、おべっさんなどとも呼称される。 「えびす」という神は複数あり、イザナギ、イザナミの子である蛭子命(ひるこのみこと)か、もしくは大国主命(大黒さん)の子である事代主神(ことしろぬしかみ)とされることが多い。少数であるが、えびすを少彦名神や彦火火出見尊とすることもある。また、外来の神とされることもあり、「えびす」を「戎」や「夷」と書くことは、中央政府が地方の民や東国の者を「えみし」や「えびす」と呼んで、「戎」や「夷」と書いたのと同様で、異邦の者を意味する。 よくわかりませんが、日本古来の商業の神、福の神様でしょうか。 次は静源院、再び毘沙門天です |

|

|

サクラス戸塚でトイレ休憩。 次は高松寺、大黒天です |

|

|

大黒天ですが 摩訶迦羅と音写される。密教では、胎蔵界曼荼羅の最外院北方に属し、自在天の化身として、3面6臂で忿怒の黒色形相をもつとされる。最澄が日本に伝え、比叡山に祀ったのが最初。後世では、七福神の1つとして頭巾をかぶり、右手に小槌、左手に袋を持ち米俵の上に乗っている姿が通常のものとなり、福徳の神として民間で尊ばれている。また大国と混同、オオクニヌシノミコトと同一化して尊ぶ風習も行われている。武装忿怒の大黒天像は、滋賀明寿院に伝わる半跏像など、藤原時代の作例がいくつかあるが、多くは袋を背にかけた袍衣の姿で、福岡観世音寺に藤原時代の遺品が伝わる。鎌倉時代以後は滋賀聖衆来迎寺のものなど、大部分のものが七福神の1つとしての姿をとり、江戸時代にいたるまで急激に増加した。 大黒さまの頭につけた頭巾は「上を見ない」という謙虚さを。二つの米俵は「二表で満足をする」という欲を張らない清廉な心を示しているといいます。 また、打ち出の小槌(こづち)の「槌」は「土」すなわち米をはじめとした、様々なものを生み出す「大地」を意味するのだと言われています。 うーむよくわかりませんが 有福・福徳の守り神様なのだそうです。 次は海蔵院、布袋尊です |

|

|

布袋尊ですが 布袋尊は、七福神の中で唯一中国(唐の時代)に実在した禅僧です。 吉凶や天候などを占ったことから、仏教の弥勒菩薩の化身とも言われています。 長丁子と号した唐代末期の禅僧・契此をはじめ、宋の僧了明、棗陽の張氏の男など、四人が布袋和尚として伝えられています。彼らはいずれも額が広く、巨大な太鼓腹に、体躯は肥って背低く、いつも半裸という風体。杖と大きな布の袋を携え、袋の中に身の周りの持ち物を入れて、放浪生活を送っていました。食べ物を施されると、少しだけ食べて残りは袋の中にしまっておくのが常だったといいます。 悠悠自適「泣いて暮らすも一生。笑って暮らすも一生。同じ暮らすなら笑って暮らせ」といった、楽天的な布袋和尚の生き方が、当時の禅僧をはじめとした人々に「至福」の象徴として受け入れられたと考えられます。 うーむ、これではご利益がわからないのですが、不良長寿、無病息災、夫婦円満、千客万来と書いてあるHPがありました。 納得です。 最後は親縁寺、福禄寿です。 今回はずっと先頭で道案内をしていたので皆さんの後姿を撮る機会がありませんでした。 この頃になるとスマホの扱いにも慣れてきたので今回後姿初登場です |

|

|

福禄寿のお姿を |

|

|

福禄寿ですが 七福神の一神。短身、長頭でひげが多く、杖に経巻を結びつけて、多くは白鶴を連れている姿で描かれる。福、禄、寿の3徳をそなえるともいわれる。中国では北宋の嘉祐年間 (1056~63) に現れた道士とも、南極老人星の化身ともいわれる。 福禄寿は、道教で理想とされる「福=幸福」・「禄=身分」・「寿=寿命」 (幸運と子孫に恵まれること・金銭に恵まれること・長生きすること)のことだそうです。 話は変わりますが この親縁寺、12月初頭の下見に来た時には銀杏が紅葉し、風に吹かれて舞い落ち、庭に積もった様は黄金の絨毯を敷いてあるようでした。 その時は寒いとは全く感じなかったのですが今日の食事は寒かったー。 後で見つかった陽射しがある暖かい場所で記念撮影(K会長撮影) |

|

|

時は数時間ワープして管理棟の小会議室へ。 新年懇親会の男性陣(K会長撮影) |

|

|

お疲れ様でしたー トップページに戻る |

本ウォーキングの記事に関してお気づきの点は nekarakt@gmail.com へどうぞ